Slobodeniouk / Strawinsky, Korngold, Haydn

| Christopher Hinterhuber |

Klavier

|

|

| Wiener Singakademie |

Chor

|

|

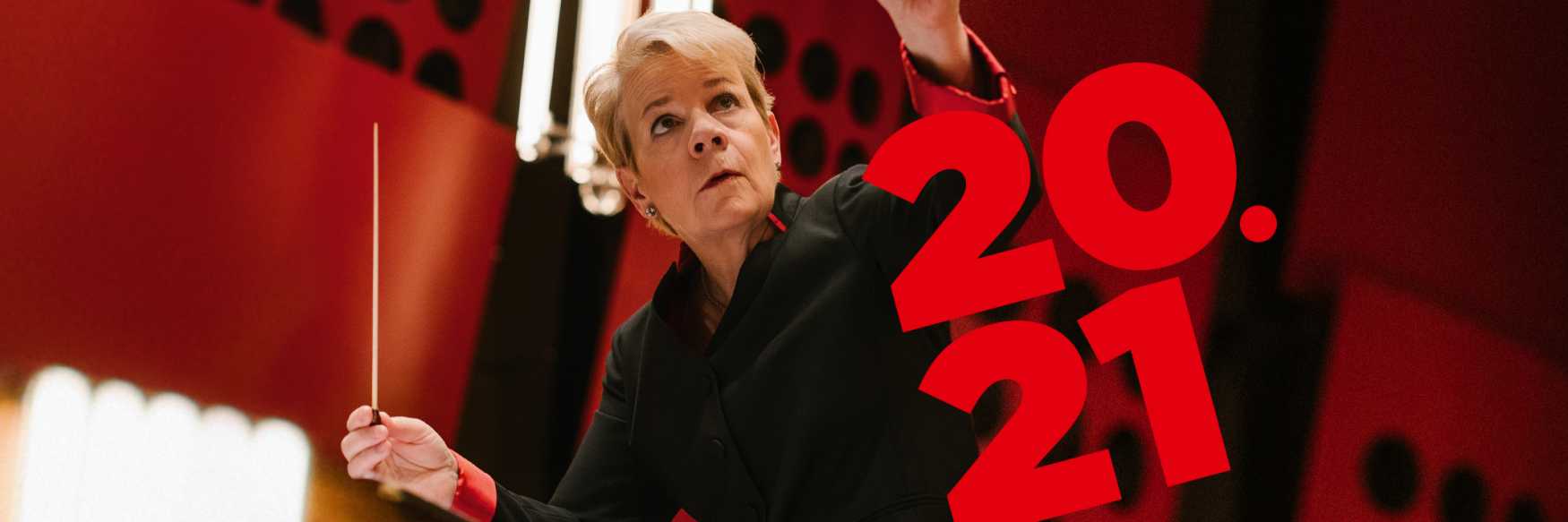

| Dima Slobodeniouk |

Dirigent

|

Freund/in des RSO & Ö1 Club-Ermäßigung

Marco Borggreve

Nach dem Ersten Weltkrieg

Dima Slobodeniouk gehört zu den spannendsten Dirigenten seiner Generation. In seiner Heimatstadt Moskau sowie in Finnland ausgebildet, vereint er zwei europäische Musiktraditionen. Vermehrt sind die großen Orchester auf ihn aufmerksam geworden, darunter die Berliner Philharmoniker sowie die großen Orchester von München, Leipzig, Amsterdam, London und Tokio.

Nach der Wiedereröffnung des Kulturlebens musste das ursprünglich groß dimensionierte Programm mit dem RSO Wien reduziert werden, ohne seinen Charakter einzubüßen. So dirigiert Dima Slobodeniouk nun zwei Komponisten, deren Werke mit nur wenigen Jahren Abstand entstanden sind und die doch unterschiedlicher kaum sein könnten. Dabei eint Strawinsky und Korngold, dass man ihnen noch zu Lebzeiten vorwarf, in ihrer Musik die neuesten Kompositions-Entwicklungen zu ignorieren – was beide lächelnd wegsteckten, feierten sie doch auf ihrem Gebiet große internationale Erfolge.

Mit der Ballettmusik zu „Pulcinella“ verliebte sich Strawinsky 1920 in den Neoklassizismus. Der Impressario der ballets russes, Sergej Diaghilew, hatte bei Strawinsky eine Bearbeitung der Musik des italienischen Barockkomponisten Pergolesi bestellt, nachdem sein vorangegangenes Scarlatti-Ballett auf große Zustimmung gestoßen war. Trotz Bedenken sagte Strawinsky zu und fand am Ende, was er insgeheim gesucht hatte: eine Musik, die sich nicht dramatisch entwickelt, die nicht Emotionen ausdrückt, sondern Gesten darstellt. Er zerschnitt das Original, fügte die Einzelteile neu zusammen, verschärfte Harmonien und Instrumentation und schuf so eine Musik, die der Gegenwart verpflichtet und von Erinnerungen an die Vergangenheit durchsetzt ist. Damit entsprach er der Idee von Diaghilews Ballett unmittelbar, denn auch in den stereotypen Liebeswirren der Commedia dell'arte spielen Emotionen keine Rolle – entscheidend ist eine unterhaltsame und treffende Charakterisierung der Typen.

Strawinskys Abkehr von der Emotion ist nicht zuletzt eine Folge des übersteigerten Nationalismus, der Europa in den Irrweg des Ersten Weltkrieges geführt hatte. Anders als der russische Komponist musste der österreichische Pianist Paul Wittgenstein an die Front, wo er seinen rechten Arm verlor. Da er nicht daran dachte, seine Karriere zu beenden, gab er nach dem Krieg Klavierkonzerte für die linke Hand in Auftrag. Die Liste liest sich wie ein Who is Who der modernen Musik: Ravel befindet sich unter den Auftragnehmern, Hindemith, Prokofjew und Richard Strauß. Korngold war bereits der zweite, an den Wittgenstein herantrat. Obwohl gerade erst 26, wurde das ehemalige Wiener Wunderkind damals ebenso oft gespielt wie Strauß. Wittgenstein war mit diesem Klavierkonzert so einverstanden, dass er (anders als bei anderen) keinerlei Änderung verlangte und später sogar mit einem Auftrag für ein Klavierquintett nachsetzte. Das Klavierkonzert wurde 1924 in Wien mit dem Auftraggeber am Flügel und dem Komponisten am Dirigenpult uraufgeführt und ist ein expressives, für seine Zeit ausgesprochen modernes Werk, das Korngolds spätere Rolle als Erneuerer der Filmmusik Hollywoods vergessen macht.

Nach so viel Dramatik betritt am Ende des Konzertes die Wiener Singakademie die Bühne, die – wie alle Chöre – besonders stark unter den pandemischen Einschränkungen des vergangenen Jahres zu leiden hatte. Vielleicht hört man unter diesen Umständen des kurze Te Deum aus der Feder Joseph Haydns mit besonderer Dankbarkeit. Haydn hatte den lateinischen Text bereits 1765 vertont und legte ihn sich 1799, im Alter von 67 Jahren, noch einmal vor. Eines der bedeutendsten Schöpfungen des späten Haydns und Ausdruck der Hoffnung, dass wir die dunklen Corona-Monate hinter uns lassen können.

Jens F. Laurson