Káli, Widmann / Zemlinsky, Cerha, Strauss

| Carolin Widmann |

Violine

|

|

| Gábor Káli |

Dirigent

|

Freund/in des RSO & Ö1 Club-Ermäßigung

Lennard Ruehle

Zum 150. Geburtstag von Alexander Zemlinsky

"Zemlinsky kann warten", schrieb Arnold Schönberg 1921 zu dessen 50. Geburtstag. Die Qualität seiner Musik werde sich am Ende durchsetzen. Doch der Optimismus des Freundes blieb Wunschdenken. Erst drei Jahrzehnte nach seinem Tod 1942 im amerikanischen Exil stieß Alexander Zemlinsky auf Gehör. Heute, zum 150. Geburtstag, ist sein umfangreiches Oeuvre gut auf CD dokumentiert. Allein die zwei Werke in diesem Konzert gehören zu den großen Unbekannten. Die "Drei Ballettstücke" entstammen einem wenig bühnentauglichen Projekt von Hugo von Hoffmannsthal, 1901 auf dem Höhepunkt des Jugendstils verfasst. Mahler weigerte sich, das symbolistische Ballett in der Wiener Hofoper aus der Taufe zu heben. Als Zemlinsky 1903 aber die "Ballettstücke" – Auszüge aus dem II. und III. Akt – im Musikverein Wien uraufführte, berührte ihn die Schönheit und tänzerische Eleganz der Musik.

Auch die Schauspielmusik zu Shakespeares "Cymbeline" brachte Zemlinsky kein Glück. Das Nationaltheater Mannheim hatte das Stück 1915/16 angesetzt und den Wiener Komponisten um Musik gebeten. Zemlinskys extravagante Instrumentation überforderte indes das Theater. Die Uraufführung verzögerte sich um satte 80 Jahre. Ein Kleinod im Schaffen Zemlinskys.

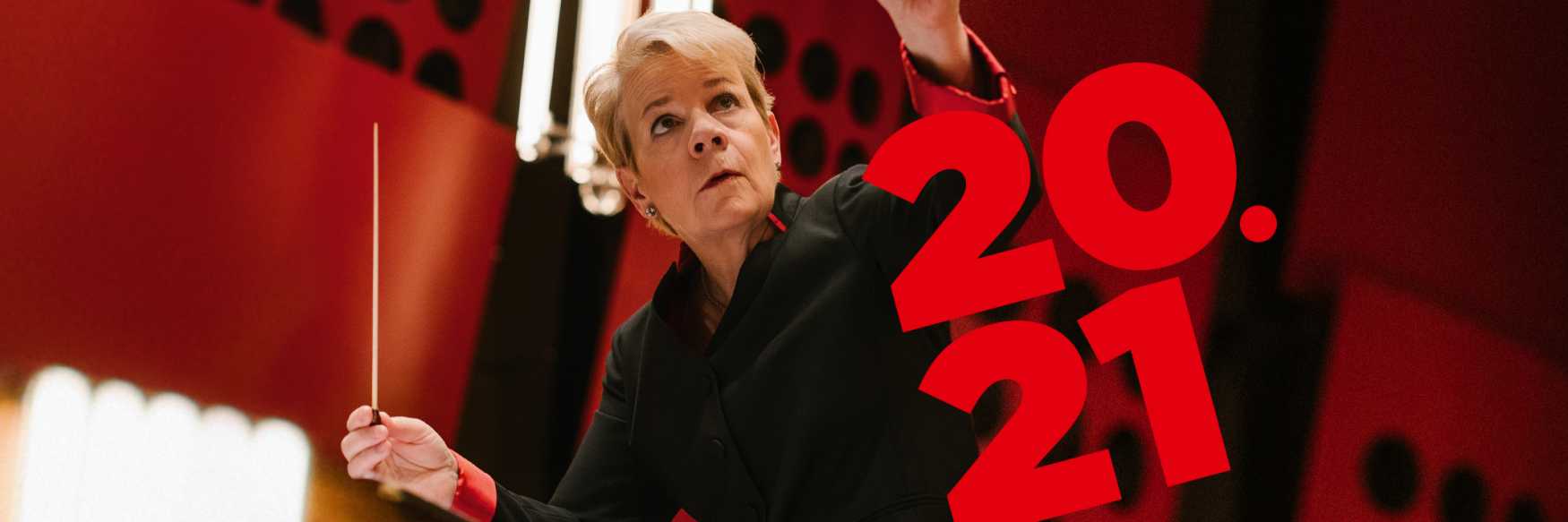

Gábor Káli leitete das RSO Wien als Gewinner des Young Conductor Awards 2019 bei den Salzburger Festspielen. Orchester und Dirigent entwickelten eine spontane Zuneigung füreinander. Nun debütiert der ungarische Dirigent im Musikverein Wien – auf dem Programm stehen neben Zemlinsky die Tondichtung "Tod und Verklärung" von Richard Strauss, der Hoffmannsthals Ballettentwurf einst aus Zeitgründen abgelehnt hatte. Ein Wiederhören gibt es zudem mit der deutschen Geigerin Carolin Widmann und mit dem pointierten und verschmitzten Violinkonzert von Friedrich Cerha, das 2006 durch das RSO Wien uraufgeführt worden ist. "Wiederholung erbeten", forderte damals die "Presse".

Christoph Becher